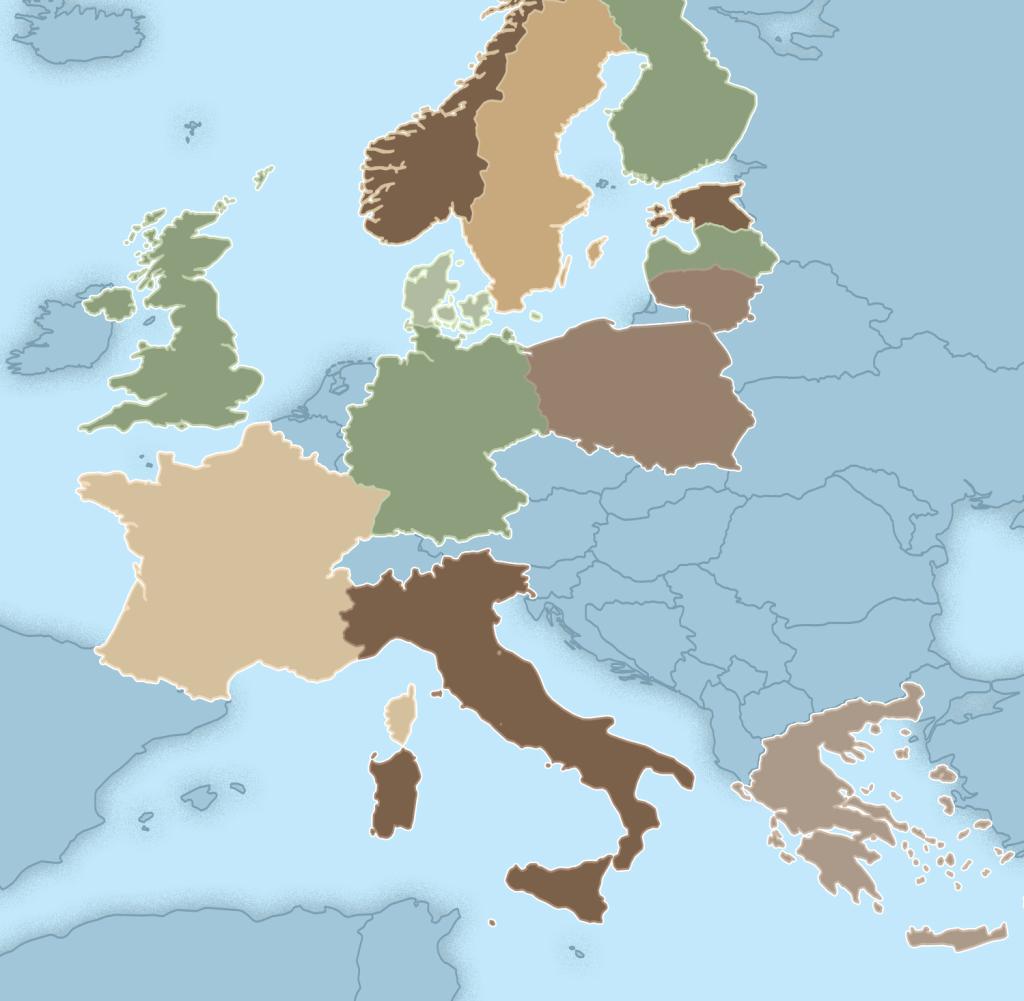

Nach den USA will nun auch Europa seine Militärhilfe für die Ukraine ausweiten. Dabei wären viele Länder nicht einmal in der Lage, sich selbst zu verteidigen. Eine Analyse offenbart gravierende Defizite – nicht nur in Deutschland. Nur in einer Region ist man auf den Verteidigungsfall vorbereitet.

E

s war Frankreichs Präsident Emmanuel Macron, der eine Debatte über die Rolle von Atomwaffen für die europäische Abschreckung angestoßen hat. „Legen wir alles auf den Tisch und schauen wir uns an, was uns wirklich glaubwürdig schützt“, sagte er in einem Interview am Wochenende. Frankreich sei bereit, „mehr zur Verteidigung Europas beizutragen“. Außenminister Stéphane Séjourné nahm daraufhin den Rest Europas in die Pflicht. „Für Präsident Macron hat der Schutz der vitalen Interessen Frankreichs durch Nuklearwaffen aber auch eine europäische Dimension“, sagte er im WELT-Interview.

Die Debatte kommt zu einem kritischen Zeitpunkt. Erst kürzlich lieferte der deutsche Verteidigungsminister Boris Pistorius (SPD) das Eingeständnis, dass Deutschland gut zwei Jahre nach Beginn des Ukraine-Kriegs immer noch nicht auf die konventionelle Verteidigung des eigenen Territoriums vorbereitet ist. Die Bundeswehr solle umstrukturiert werden, damit sie „kriegstüchtig“ wird.

Es geht nicht mehr nur um die Entsendung von wenigen 1000 Soldaten nach Afghanistan, sondern um die Bereitstellung zehntausender Soldaten zählender Großverbände zur kollektiven Verteidigung Europas. Denn das kann Deutschland nach heutigem Stand nicht. Die deutschen Landstreitkräfte verfügen aktuell über drei Divisionen mit jeweils rund 20.000 Soldaten. Nur eine verfügt aber über die nötigen Ressourcen und Strukturen, um innerhalb kürzester Zeit militärische Operationen durchführen zu können.

Welche Schwierigkeiten das bringt, zeigt die angelaufene Stationierung einer Brigade von 5000 Soldaten in Litauen – ihr fehlen rund 1800 unterschiedliche Rüstungsartikel. Das „materielle Soll“ des Heeres für die Litauen-Brigade reiche von „A wie Artilleriegeschütz bis Z wie Zeltbahn“, wie es in einem vertraulichen Forderungspapier der Landstreitkräfte an den Generalinspekteur vom Dezember heißt.

In Tagesbefehlen an seine Truppe spricht der Minister selbst von „Mangelressourcen“ und der Notwendigkeit eines priorisierten Einsatzes der „Schlüsselfähigkeiten“. Auf Kriegstüchtigkeit kann man daraus nicht schließen. Ähnlich sieht es in anderen europäischen Ländern aus.

Frankreich

Der renommierte französische Militärexperte Jean-Dominique Merchet vergleicht Frankreichs Armee mit einem Bonsai-Baum: Ihre Leistungsfähigkeit sei mit der des US-Militärs vergleichbar – aber als ihre Miniaturversion wären die Kapazitäten im Ernstfall schnell ausgeschöpft. Zwar nimmt Frankreich als viertgrößte Atommacht der Welt eine herausgehobene Position in Europa ein.

Die Doktrin der nuklearen Abschreckung, die „Force de Frappe“, gilt als Sicherheitsgarantie. Mit dem Ende des Kalten Krieges verlor die Landesverteidigung jedoch zunächst an Bedeutung. Verteidigungsbudgets wurden zusammengestrichen, Waffenbestände vernachlässigt, die Wehrpflicht ausgesetzt.

Der Amtsantritt von Präsident Emmanuel Macron markiert einen Kurswechsel. Die Verteidigungsausgaben wurden erhöht, das im Juli 2023 verabschiedete Militärplanungsgesetz soll die Transformation weiter vorantreiben. Neben mehr Personal sieht es unter anderem eine Erhöhung des Verteidigungsbudgets um rund 400 Milliarden Euro bis 2030 vor, was einer Verdoppelung entspricht. In diesem Jahr könnte erstmals das Zwei-Prozent-Ziel der Nato erreicht werden, derzeit wird es knapp verfehlt.

Das französische Heer verfügt über etwa 200.000 aktive Soldaten und rund 40.000 Reservisten. Generalstabschef Pierre Schill versicherte, innerhalb von 30 Tagen könne eine Division von 20.000 Soldaten mobilisiert werden. Großer Handlungsbedarf besteht laut Militärexperten bei der Rüstungsindustrie, die mit der Produktion von Artillerie und Munition für den heimischen Markt und die Ukraine nicht hinterherkommt.

Der französische Sicherheitsexperte François Heisbourg bilanzierte, dass angesichts dieser Defizite neben Deutschland auch Frankreich nicht in der Lage wäre, „einen Krieg zu führen, wie ihn derzeit die Ukraine führen muss“.

Großbritannien

Das Urteil war eindeutig: Großbritannien sei „noch weit davon entfernt“, kriegsfähig zu sein, schrieb der scheidende Staatssekretär für die britischen Streitkräfte, James Heappey, Anfang April in der britischen „Times“. Zwar ist Großbritannien neben Deutschland der großzügigste Geber von Militärhilfe für die Ukraine, doch im eigenen Land sieht es mit der militärischen Leistungsfähigkeit anders aus. Die britische Armee leidet seit Jahren unter einem strikten Sparkurs der konservativen Regierung.

Das zeigt sich schon beim Umfang der Armee: Derzeit liegt die Truppenstärke bei rund 75.000 Soldaten, nach Expertenmeinung der niedrigste Stand seit den Napoleonischen Kriegen Anfang des 19. Jahrhunderts. Nach Angaben des Verteidigungsministeriums wird diese Zahl bis 2025 gar auf 73.000 Soldaten sinken, im Ernstfall soll verstärkt auf Reservisten und Veteranen zurückgegriffen werden.

Auch in den Waffenkammern sieht es nicht gut aus: Der Verteidigungsausschuss warnte im vergangenen Jahr, die Munitionsbestände der Armee seien auf einem „gefährlich niedrigen Niveau“.

Italien

Obwohl Italien eine der größten Truppenstärken in Europa vorweisen kann, fällt das Urteil des Generalstabschefs der Streitkräfte, Giuseppe Cavo Dragone, drastisch aus: „Wir haben nicht genug Männer. Wir sind absolut unterdimensioniert“, sagte der Admiral im März vor Abgeordneten im Parlament. Die Zahl von aktuell rund 160.000 aktiven Soldaten sei nicht hoch genug und selbst mit 170.000 Soldaten sei man gerade so „an der Grenze zum Überleben“.

Dragone verwies auch auf die hohen Anforderungen einer gemeinsamen europäischen Verteidigung, die man anstrebe, die dem Land aber viel abverlangten. Seit Jahrzehnten stehen italienische Regierungen vor der Herausforderung, trotz angespannter Haushaltslagen genug Geld für Verteidigung aufbringen zu müssen. Und anders als in vielen anderen europäischen Ländern schlägt sich der Ukraine-Krieg bisher nicht in höheren Verteidigungsausgaben nieder.

In den vergangenen Jahren verharrten sie mit knapp 1,5 Prozent des Bruttoinlandsprodukts deutlich unter den geforderten zwei Prozent. Dabei hat Italien großes Interesse an einer starken europäischen Verteidigung samt schlagkräftiger Nato. Das Land nimmt eine exponierte Rolle bei der Verteidigung der Südflanke Europas ein. Der Kampf gegen die Ausbreitung des Dschihadismus in Nordafrika und im Nahen Osten sowie illegale Migration über das Mittelmeer binden Ressourcen der Armee, die sich verstärkt in internationalen Missionen engagiert.

Polen und Baltikum

Ein Krieg gegen Russland? „Polen müsse sich auf einen solchen Krieg vorbereiten“, sagte bereits im Februar der polnische Verteidigungsminister Wladyslaw Kosiniak-Kamysz in einem Interview mit der Tageszeitung „Super Express“. „Ich rechne mit jedem Szenario und nehme die schlimmsten am ernstesten“, so der Minister. Sein Haus prüfe, welche Lücken es in der Bewaffnung gebe.

Polen zwar gilt seit jeher als Nato-Musterschüler, das Land investiert seit vielen Jahren massiv in seine Armee. Aktuell gibt Warschau mehr als vier Prozent seiner Wirtschaftsleistung für Verteidigung aus, eine Steigerung ist denkbar. Doch neben Großprojekten fehlt es oft an einfacher Ausrüstung für Soldaten, wie angemessene Kleidung, so die Kritik.

Und selbst in Polen, wo seit langer Zeit vor einem aggressiven Russland gewarnt wird und wo es unter der Bevölkerung viel Zuspruch für eine starke Armee gibt, finden sich nur schwerlich neue Soldaten. Auf 300.000 Männer und Frauen soll sie anwachsen. Eine Wehrpflicht gibt es in Polen seit 2009 nicht mehr.

Auch die baltischen Staaten rüsten auf. Litauen, Lettland und Estland geben alle deutlich mehr als zwei Prozent ihres BIP für Verteidigung aus. Doch wissen die Balten, dass sie allein dadurch einen Aggressor kaum abschrecken. Die Länder und damit ihre Armeen sind zu klein. Zusammengenommen zählen sie gerade mal etwas mehr als 30.000 aktive Soldaten. Die Balten sind daher mehr als andere auf die Nato angewiesen.

Griechenland

Griechenland ist eines von drei Nato-Ländern, deren Militärausgaben in den vergangenen zehn Jahren konstant über dem Zwei-Prozent-Ziel der Allianz lagen – neben den USA und Großbritannien. 2022 landete es mit Aufwendungen von 3,82 Prozent des Bruttoinlandsprodukts gar auf Platz eins des Rankings. Trotz der Nachwehen der Finanzkrise. Grund dafür ist in erster Linie nicht der Ukraine-Krieg und die Bedrohung durch Russland – sondern das Nachbarland Türkei. Die historischen Kontrahenten streiten um Gebiete im östlichen Mittelmeer. Zuletzt näherten sie sich allerdings wieder an.

Viel Geld floss in den Kauf neuer Waffensysteme. Besonders in die Luftwaffe hat Athen kräftig investiert, kaufte etwa 24 französische Rafale-Jets. Die USA haben zudem grünes Licht für bis zu 40 hochmoderne F-35-Kampfflieger signalisiert. Das gesamte Militärpersonal wird auf 419.050 geschätzt, wovon 142.700 zur aktiven Truppe gehören – ein Wert, der durch den Global Firepower Index (GPI) gemessen an der Größe des Landes als „gut“ beschrieben wird.

Dennoch befindet sich die griechische Armee nicht unter den schlagkräftigsten innerhalb der EU; in dem GPI-Ranking landen Italien, Frankreich, Deutschland, Spanien, Polen und Schweden auf besseren Plätzen. Griechenland belegt Rang 32 von 145 ausgewerteten Ländern. Die vergleichsweise schwache Wirtschaftsleistung bedeutet in absoluten Zahlen geringere Verteidigungsausgaben, die Rüstungsindustrie ist schwach ausgeprägt, die Marine hat Personalprobleme.

Nordeuropa

Angesichts der russischen Invasion in der Ukraine haben sich Finnland und Schweden im vergangenen Jahr für eine Nato-Mitgliedschaft entschieden. Doch schon vor dem Beitritt hatten die Länder, im besonderen Finnland, eine umfassende Verteidigungsstrategie, die unter anderem eine Wehrpflicht und allgemeine Dienstpflicht vorsieht.

Finnland, das sich eine fast 1400 Kilometer lange Grenze mit Russland teilt, gibt traditionell viel für sein Militär aus, verfügt neben Polen über die schlagkräftigste Artillerie in Europa und ein sorgfältig ausgearbeitetes Netz aus Institutionen und Strukturen, um auf Krisenzeiten vorbereitet zu sein.

Die finnischen Streitkräfte sind sehr gut ausgerüstet. Da jedes Jahr bis zu 25.000 Personen den Wehrdienst absolvieren, kommt Finnland auf rund 900.000 Reservisten, wobei die Armee ihre Kriegsstärke mit 280.000 Mann angibt – von denen wiederum der Großteil zur Reserve gehört.

Das schwedische Wehrpflichtmodell basiert dagegen auf einer Verpflichtung besonders geeigneter Rekruten. Nur etwa jeder Dritte wird zur Musterung vorgeladen, auf einen Rekruten kommen am Ende rund 3,5 Gemusterte. Schweden, das derzeit über rund 20.000 aktive Soldatinnen und Soldaten verfügt, will diese Zahl mittelfristig auf 30.000 Berufssoldaten erhöhen. Die beiden Nato-Neulinge nehmen schon lange an Großmanövern der Allianz teil und stimmen ihre Verteidigungsstrategie nun auch untereinander noch besser ab.

So wurde kürzlich verkündet, dass sie zusammen mit Dänemark eine gemeinsame Befehlsstruktur für ihre Luftwaffe entwickeln. Den Nato-Partnern dürfte diese Entscheidung willkommen sein, denn Schweden modernisiert aktuell seine Kampfjet-Flotte und Finnland bekommt in den kommenden Jahren 64 F-35-Kampfjets aus den USA geliefert.